Zum Diplomaten war der deutsche Championjockey Lutz Mäder nicht geboren. Besonders ungünstig, wenn man in der DDR lebte. Wie der im Erzgebirge geborene Sohn eines Schusters es trotzdem schaffte, einer der besten deutschen Jockeys zu werden, erzählt er in seinen Memoiren.

Reiter haben viel zu erzählen, wenn sie lange genug ihr Leben mit Pferden verbringen, so einer wie der Jockey Lutz Mäder, der 48 Jahre im Sattel gesessen hat, dabei dreimal das Jockeychampionat, einmal das Deutsche Derby und 1624 weitere Rennen gewonnen hat. Das gibt reichlich Stoff für Memoiren. Erst recht, wenn diese Lebensgeschichte zugleich ein Kapitel deutsch-deutsche Geschichte ist, die erzählt werden muss in all ihrer Dramatik, um nicht im kollektiven Vergessen zu verschwinden.

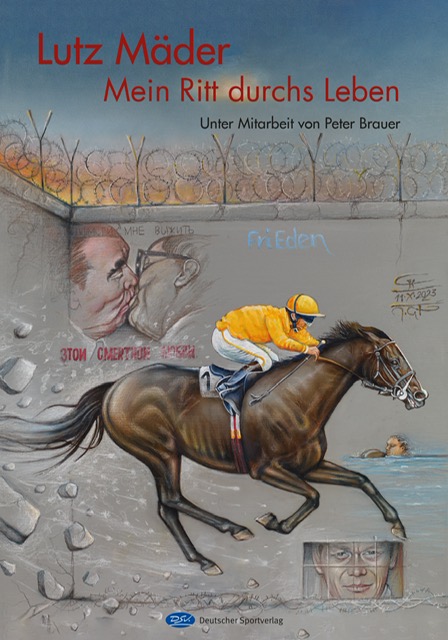

Jetzt schickte mir mein Vollblutfreund Peter Brauer, früher Sprecher des Vollblutdachverbandes, früher noch selbst Jockey und einer der wenigen, der sich auch mit Reitpferdeleuten unterhalten können, die von ihm mitgestalteten Memoiren von Lutz Mäder. „Mein Ritt durchs Leben“. Auch wenn er fast ausschließlich Flachrennen ritt, ging sein Lebensritt über viele Hindernisse, gegen die Becher’s Brook im Grand National ein kleines Cavaletto ist.

Pferdevernarrt

Angefangen hat es auch bei Lutz Mäder wie bei vielen anderen: Der Junge aus einem abgelegenen Dorf im Erzgebirge, der nicht so recht wachsen wollte, dessen Vater, gelernter Schuster, als Arbeiter auf einem Vierkant-Bauernhof seine Familie ernährte, war den Pferden verfallen, als er gerade mal laufen konnte. Der Duft der Ackerpferde im Stall, das kleine Pony nebenan auf der Weide, das waren die ersten Erinnerungen. Lutz hatte Glück, auf dem Nachbarhof gab es Reitpferde und zwei Söhne, die kein Interesse hatten. Er durfte mit zum Turnier, mal ein Pferd halten und irgend jemand hob den Knirps dann in den Sattel. Er bekam Unterricht in der Sektion Reiten, ganz normal nach Deutscher Reitlehre. Das sei ihm, so schreibt er, später in seinem Rennreiterleben so manches Mal zugute gekommen.

Als 13-Jähriger, knapp 25 Kilo leicht, sammelte er die ersten Schleifen in Springprüfungen. Um den riesigen Hannoveraner Hassan reiten zu dürfen, arbeitete er beim Bauern mit, um ihn zu putzen, musste er auf ein Fußbänkchen steigen.

Schon damals wusste Lutz, was er wollte und vor allem was nicht: zur Jugendweihe, zur FDJ und auch nicht zur Kunstakademie, wohin man ihn dank eines schönen Bildes im Zeichenunterricht schicken wollte. Das sollte eine Ehre sein, Lutz lehnte sie ab, klar und deutlich. Zum Diplomaten war er nicht geboren, schwierig, wenn man in einem Staat lebt, in dem die Bürger vor allem funktionieren müssen.

Auf dem Weg zum Jockey

Er bewarb sich im Gestüt Moritzburg als Bereiter, von dort schickte man den Jungen mit der idealen Jockeyfigur nach Görlsdorf, von dort zu Trainer Ewald Schneck in Hoppegarten. Das erste Ziel war erreicht. Er gewann schon im ersten Lehrjahr zehn Rennen, wurde Lehrlingschampion. Doch je älter er wurde, umso mehr ging ihm das sozialistische Regime mit seiner Planwirtschaft auf die Nerven. „Mit Rennsport und Vollblutzucht, einer puren Leistungszucht, war das alles nicht vereinbar. Was oberflächlich betrachtet wie Rennsport aussah, wurde immer mehr zu einem staatlich gelenkten Zirkus- oder Theaterbetrieb“, schreibt er.

Nach dem glänzenden Abschluss seiner Lehre, nach Überreichung des „Facharbeiterbriefes“ machte ihm der allerhöchste Chef des ostdeutschen Vollblut- und Galoppsportbereichs Dr. Dr. Günther Gereke ein vermeintlich ehrenvolles Angebot. Er solle für ein Jahr nach Moskau gehen und könne sich dann eine Jockeystelle aussuchen. Mäder stammelte die schicksalhaften Worte: „Aber Herr Präsident, was soll ich denn bei den Kosaken? Wenn ich etwas lernen soll, dann muss ich nach England, Frankreich oder Westdeutschland, aber doch nicht nach Russland.“ Das kam nicht gut. Wie gesagt, Diplomat war er nie. „Der Junge ist ja ein Revolutionär“, murmelte Gereke. Mäder wusste jetzt: Wenn es was werden sollte mit der Jockey-Karriere, musste er „rübermachen“.

Die Flucht

Das Risiko war ihm klar. „Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren“, hieß der Leitsatz für die Grenztruppen. Im Frühjahr 1973 ging es los über Tschechien, Ungarn und Rumänien, nach Jugoslawien, so war der Plan. Er ging nicht auf. Es gelang Mäder zwar, in vier Stunden an geeigneter Stelle die Donau zu durchschwimmen, eine übermenschliche Leistung, die er nur seiner vorzüglichen Kondition, erworben bei zahllosen Kniebeugen und Liegestützen, verdankte. Aber der nette Serbe, den er als Erster traf, benachrichtigte umgehend die Deutsche Botschaft, die ostdeutsche. Am Ende wurde der Republik-Flüchtling zu zwei Jahren Knast verurteilt, nach einem Jahr löste ihn die Bundesrepublik aus.

Neuanfang mit Nebos

Es war nicht so, dass er als „Ostfellache“ überall mit offenen Armen aufgenommen wurde. „Flüchtlinge kommen mir nicht aufs Pferd“, musste er sich einmal anhören. Aber Mäder biss sich durch. „Wie kostbar Freiheit ist, das erfährt man, wenn man unfrei ist“, das blieb sein Credo, das ihm über viele Anfangsschwierigkeiten hinweghalf.

Er fasste schnell Fuß, ritt erfolgreich für verschiedene Rennställe, zählte bald zur ersten Garnitur der deutschen Jockeys. Und natürlich hatte auch er das „Pferd seines Lebens“, den schwarzbraunen Hengst Nebos. Er fiel ihm zum ersten Mal in einem Sieglosen-Rennen auf, als Nebos das Feld von hinten aufrollte „mit einer Wucht“, die Mäder zuvor noch nie gesehen hatte. Für Nebos wechselte er sogar den Stall, ging zum berühmten Hein Bollow und gewann mit Nebos in den folgenden Jahren fast alle Rennen, bis auf das Derby und den L’Arc de Triomphe. 18 Starts, zwölf Siege, fünf Plätze. Den Derbysieg schenkte ihm Nebos‘ Sohn Lebos 1987.

Zusammen mit seiner Frau Erika Mäder, die ihm, nach ebenfalls grauenvoller Zeit in DDR-Gefängnissen in den Westen gefolgt war, betreibt er heute einen Trainingsstall in Krefeld, abgesattelt hat er im Jahre 1997. Seine Geschichte, die er jetzt aufgeschrieben hat, ist nicht nur der Stoff, aus dem Reitermärchen sind. Sie ist auch Pflichtlektüre für alle, die noch nicht begriffen haben, welch ein Geschenk das Leben in einem freiheitlich-demokratischen Staat bedeutet, sondern idealisierten Träumen der versunkenen DDR nachhängen. Die für Lutz und Erika Mäder nichts waren als ein schrecklicher Alptraum. Er weiß, wovon er redet.

Lutz Mäder unter Mitarbeit von Peter Brauer: Mein Ritt durchs Leben, 220 Seiten, Hardcover, erschienen im DSV Deutscher Sportverlag, 19,80 Euro, ISBN 978-3-937630-15-1.

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar